メンデルスゾーン(1809~1847)は、ドイツの作曲家。作品は、管弦楽曲・協奏曲・室内楽曲・歌曲・オルガン曲など、多岐にわたる。

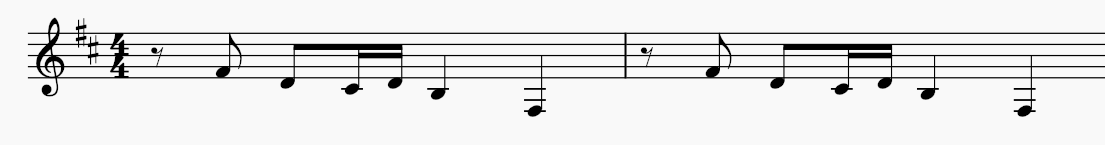

曲の題名にもなっているフィンガルの洞窟は、この島々の一つに実在する洞窟であり、海蝕洞であるためその口は海に開いている[1]。本作品は作曲者が1829年にここを訪れた際の印象をもとに作られた。曲は、波のように、また船のように揺らぎをもった第一主題(譜例1、以下T1)に始まるソナタ形式[2]である。

冒頭、同じ音形が和音を変えて3回繰り返されると、結句が現れ、T1はVn.に受け継がれる。しばらく冒頭の音形を利用して盛り上がりを形成したのち、Fg.およびCl.の分散和音に導かれてVc.とFg.およびCl.によって第二主題(譜例2、以下T2)が提示される。

この主題は和音の選択も相俟ってまるで洞窟の中をあちらこちら覗いてみているような印象を与える。1回目の提示がおわると直ちにVn.によって反復され、その後T1による推移部ののちにTp.のファンファーレを伴うコデッタ[3]に入る。中低弦の細かい動き、そして斉奏による結尾が波たつ海を想起させる。

雰囲気が一変して展開部に入る。Vn.のきらめく波の上で中低弦楽器がT1を奏でると、木管楽器がそれに答えて跳ねるような、あるいは海鳥の鳴き声のような音形を示す。それがだんだんと静まっていくとT2が現れ、ある種神々しい転調を迎える。T1がVn.の透明な響きで奏でられたのもつかの間、雲行きが怪しくなり、弦楽器と木管楽器のリズミカルな掛け合いが始まる。これは次第に熱を帯びていき、頂点に達したところで嵐が巻き起こる。かと思うと突然静まりかえって再現部を迎える。

再現部では、T1が少々の変更を加えられて奏でられた後にCl.の独奏によりT2が再現される。それが終わると直ちに全体の激しい終結部に入る。ここでは主にT1が利用され、最後は消え入るように終わる。

[1]海蝕洞は波によって岩が削られてできた洞窟であり、イタリアの青の洞窟などが有名である。

[2]音楽の形式の1つ。提示部にて提示された2つの旋律が展開部でさまざまに姿を変え、再現部で再び元の形で演奏される。本演奏会では他にニールセンの交響曲第2番第1楽章がこの形式をとっている。また展開部を省いたものをソナチネと呼ぶこともあり、この形式は同第4楽章で用いられる。

[3]提示部の締めくくりとなる部分のこと。